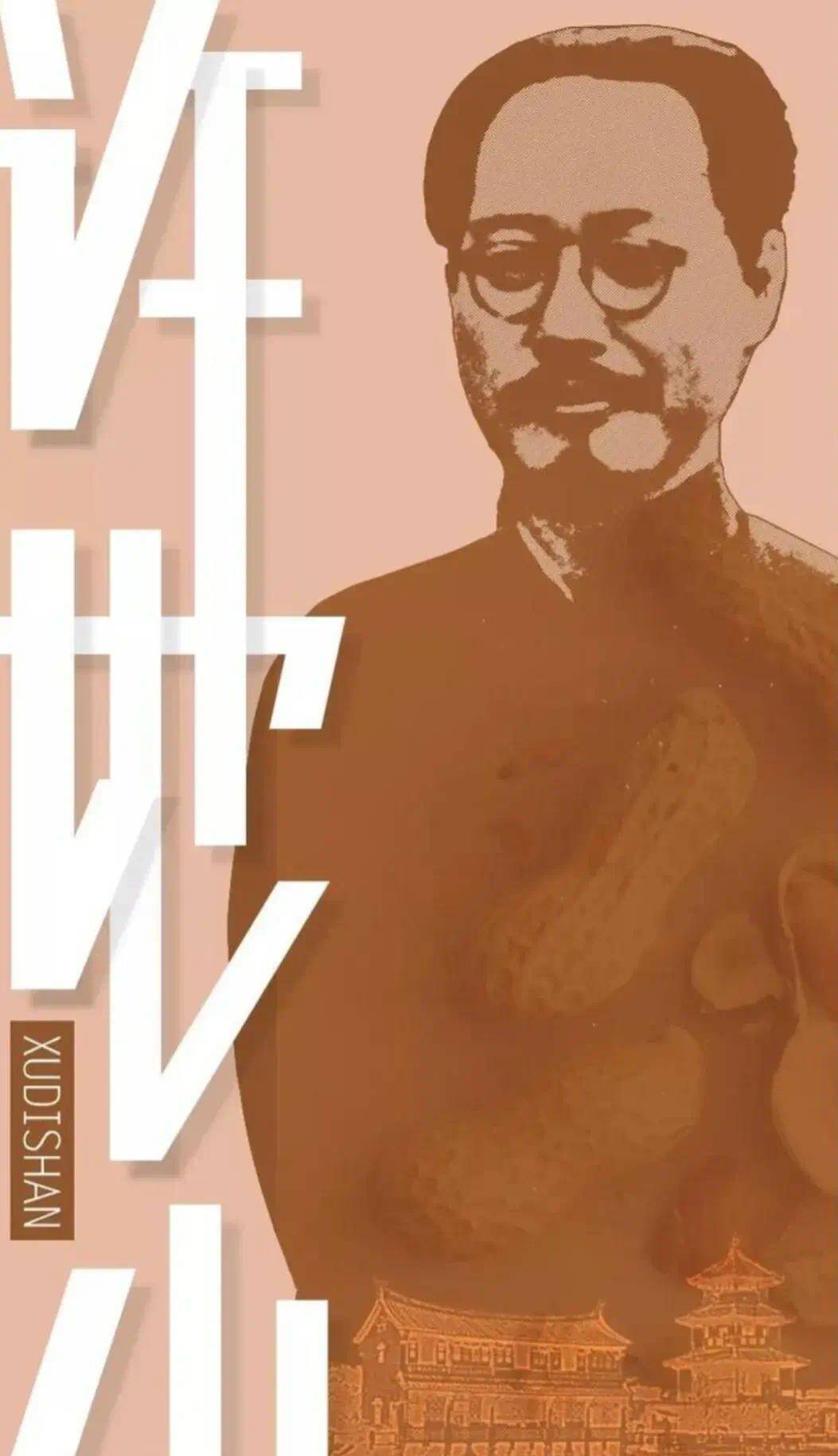

许地山当年初入燕京大学时,被同学们视为怪人。他蓄长发,留着山羊胡须,总是穿着自己设计的,下缘有毛边的灰布大褂,与莎士比亚十分相像,一些同学便称他为“莎士比亚”。同时又因为他大拇指上戴着白玉戒指,好谈佛理,苦习梵文,又有了一个“许真人”的戏称。

他的这些怪癖,来自幼年的佛教思想熏陶,他出生于台湾,父亲既是一个爱国者,又是一个信佛的人,他的母亲对佛教信仰尤笃,他的一个舅父还是禅宗和尚,曾指导他读过不少佛经。不过,他对佛教的兴趣,大概是因他的慈善心肠而产生的。在他父亲任职的三水县,他经常在衙门内看到审案的残酷情景,少年许地山感到很痛苦,对那些受刑的人十分同情,觉得很有必要改良一下这种残酷的审问方法。于是他就喋喋不休地向父亲及衙门内的师爷进言建议,可他这种小孩子的话,是没人注意、没人当真的,这使他很失望,他便对佛教的“慈悲救世”、“普度众生”寄更大的痴望。许地山青年时代,还加入了基督教闽南伦敦会,也是由于被基督教博爱主义所吸引,从某种意义上说,这与佛教的“慈悲救世”是一致的。

五四运动爆发时,许地山正在燕大念书,他参加了 5月 4 日的游行示威,担任学校代表,经常负责组织会议,成了运动中的积极分子,他希望能“把人道在昏睡之中摇醒,叫他起来将一切的耻辱灭掉。”

从燕京大学毕业后,许地山曾先后到美国、英国留学研究宗教,在国外生活了四年时间。这期间,他不仅没忘记弘扬本民族的文化,就连生活习惯上也没有忘本,他对外国人的一切生活方式似乎都没什么好感。老舍曾回忆说:他(许地山)“有时连英国人有礼貌、守秩序,和什么喝汤不准出响声,都看成为愚蠢可笑的事。”1924年秋,帝国宗教大会在英国帝国学院召开,会上由各国学者介绍本国的宗教,许地山在会上发表了论文《道教》,使与会者大开眼界,在当时欧美学者眼里,道教与非洲黑人、美洲红人的原始宗教差不多,而许地山的论文才使他们对道教的精奥之处有了了解。论文因此受到好评,收入了大会论文集,在国内,学术界也一致认为这是道教研究的开创性论文。

1935年 7月,因与燕大校长司徒雷登意见不合,他被燕大解聘,就这样,怀着殊深的感慨,离开了执教十余年的燕大。经胡适介绍,许地山南下香港,就任香港大学中文学院主任教授,成为港大的两名中国教授之一。当时的港大中文学院,还如过去的学堂一样,以八股为宗,只讲四书五经,唐宋八大家与桐城派,学生所受的教育与时代的要求相距甚远。许地山到任后,即着手改革,仿照国内大学,在中文学院中分设文、史、哲三系,革新课程,充实内容。接着,他的目光又投向校外,指导香港的中小学校也相应地改革课程设置,还发起了香港新文学学会,力主改革汉字,进而主张汉字的字母化。他这些大刀阔斧的改革,曾使因循守旧的国民党政府十分不满,可许地山仍如在燕大校园时一样,独来独往,我行我素,在国民党政府的白眼中忙忙碌碌地为香港建设新文化。所以柳亚子在一篇追悼文章中说: “香港的文化可说是许先生一手开拓出来的。”可见其功绩了。

1938年,党派楼适夷同志去香港组织文协香港分会,领导那里的抗日运动。楼适夷找到了许地山,许地山当时已是香港的“高等华人”,地位既高、声望亦隆、生活很舒心,但他位“高”未敢忘忧国,帮助楼适夷出面联络各界,将香港文协建立了起来,并亲任主席。此时的许地山,爱国热情无比高涨,和他那曾任厦门同盟会会长的大哥,参加过黄花岗起义的二哥一样,把这热情付诸了行动。他走出书斋,奔走于港九闹市,在群众集会上发表抗日演讲,黑夜去给流亡青年补课。面对国民党的逼迫、诬陷,他毫不妥协,一直战斗到死神中止了他“向前行”的步伐。1941年,因心脏病猝发,英年早逝,年仅四十九岁。

许地山的笔名是落花生,以此名发表过很多文学作品。此名的得来,是因为许地山的父亲教导过:“你们要象花生,因为它是有用的,不是伟大、好看的东西。”而许地山的一生也确如落花生,坦诚真实,奉献终生。以落花生为名发表的文学作品,如《空山灵西》、《缀网劳蛛》等,也是淡泊宁静、远离名利之争的,无非是智慧、人生与美丽。这也是他提倡的文学三宝。